早上醒来,你还没开口,房间的灯光就自动调节到了最舒适的亮度,窗帘缓缓拉开。你的智能助手已经帮你梳理好了今天的日程,它告诉你:“今天上午的会议已经确认,下午出差的高铁票和酒店都已订好。根据实时路况,我们一小时后出发最合适。另外,天气预报说目的地会降温,我已经提醒你在行李箱里多加一件外套。”

根据最新的研究报告,这就是2025年人工智能正在为我们带来的日常。人工智能不再是我们印象中那个只会简单问答、偶尔犯傻的“人工智障”,它正在从一个冰冷的工具,快速转变为我们生活中无处不在、无所不能的“共生伙伴”。这种变化是深刻而全面的,它正在重塑我们的生活方式,也改变着整个社会的产业格局。

一、基础模型:人工智能变得“耳聪目明”

过去的人工智能能力很单一,处理文字的不能理解图片,识别语音的看不懂视频。它们像是只有一个感官的“残疾人”。但现在,情况完全不同了。人工智能的“五官”正在变得像人类一样敏锐,能够综合运用多种感官来理解世界。

推动这一进步的关键技术是强化学习。早期的人工智能学习,很大程度上依赖于人类告诉它“这个答案好不好”。这种方式有点像教小孩,全靠大人评判。但现在,人工智能的学习方式进化了。它开始更多地依赖客观的结果来判断对错。比如,让一个人工智能去学习控制一个工业机器人,它不再需要人类工程师不停地告诉它“这个动作对,那个动作错”,而是通过自己成千上万次的尝试,最终找到那个能让耗能最低、效率最高的最优解。这种方法让它追求的不再是“让人类听起来觉得它对”,而是“在事实上它就是对的”。有研究通过纯粹的强化学习,在物流调度等领域找到了甚至超越了人类专家经验的全新策略,这让人们非常惊讶。

另一个巨大的飞跃是“多模态”能力。这个词听起来复杂,但其实很简单,就是指人工智能能同时处理和理解文字、图片、声音等多种信息。就像我们人类看一段视频,我们不仅能听懂里面的人在说什么,还能通过他的表情和语气,判断出他是高兴还是愤怒,是在开玩笑还是在说正经事。现在的人工智能也逐渐具备了这种综合判断的能力。最新的多模态模型已经可以实现文字、图像和音频之间的无缝转换和交互。比如,一个视频生成模型已经能够创造出长达一分钟、镜头连贯、画质清晰的视频,并且能准确地控制画面中的光影效果和物体的物理运动状态,这给电影、广告等视觉创作领域带来了革命性的变化。

声音模型也变得更有“人情味”了。以前的语音合成听起来很机械,像个没有感情的朗读机器。而现在的声音人工智能,已经可以根据对话的上下文,自动调节说话的语调、速度和情感,听起来更加自然和生动。有测试表明,这种带有情感的语音交互,让用户的满意度和偏好度大幅提升了超过70%。甚至,在音乐创作领域,人工智能也取得了突破。最新的音乐生成模型已经可以创作出长达八分钟、达到广播级音质的完整乐曲,包括旋律、和声和多种乐器伴奏。人工智能正在从一个简单的工具,转变为一个有表现力的“创作者”。

二、智能行动者:从被动执行到主动服务的伙伴

如果基础模型的进化是让人工智能有了更聪明的大脑,那么智能体(Agent)技术的发展就是给这个大脑配上了手脚,让它能真正为我们做事。你手机里的助手,不再是你问一句它答一句的“应答机”,而是一个提前为你想到一切、安排好一切的“私人助理”。

这种智能体主要沿着两个方向进化。第一种像是一个“总指挥”或者“调度员”。它自己并不直接处理所有事情,但它懂得协调和指挥其他专门的人工智能模型和各种外部工具(比如地图软件、订票网站、日历应用)来共同完成一个复杂的任务。当你说“帮我规划一个周末野餐”时,它会指挥一个模型查询天气,另一个模型推荐地点,再调用外卖软件订购食材,最后把一切方案整理好呈现给你。另一种智能体则更像一个“全能选手”,它通过大量的学习,把思考、推理、规划的能力都内化成了自己的本能,可以独立完成一系列任务。

一个更宏大的概念是“个人生活操作系统”(LifeOS)。你可以把它想象成一个终极版的“人生合伙人”。它深度融入你的生活,整合你所有的信息——你的邮件、聊天记录、健康手环的数据、你的购物习惯、你的工作日程等等——形成一个持续学习、不断进化的“数字化的你”。与传统应用程序最大的不同是,它极其主动。它不会等你下了班才告诉你今天久坐不动,它会在你坐了一小时后提醒你起来活动;它不会等你失眠了才给你推送助眠音乐,它会根据你的睡眠数据提前调整卧室的灯光和温度;它会根据你的职业目标,主动为你规划需要学习的技能和课程。真正实现高度个性化的、为你一个人量身定制的服务。

在企业层面,这种能力被称为“智力即服务”。人工智能不再是某个部门使用的单一软件,而是像水、电、网络一样,成为一种基础服务,渗透到企业运营的每一个环节,成为一个不知疲倦的“数字员工”。在制造业,一个客服智能体通过整合所有产品知识和维修案例,能将用户问题的独立解决率从很低的比例提升到非常高的水平,大大减轻了人工客服的负担。在能源行业,一个用于财务审计的智能体,能将过去需要十几天的繁琐流程,压缩到一个小时内完成。人工智能已经成为企业提升效率、降低成本最核心的动力。

甚至在我们用于娱乐的虚拟世界里,人工智能也带来了全新的活力。游戏里的角色(NPC)不再是按照固定脚本行动的木头人。在一些先进的游戏中,你的人工智能队友能够听懂你用自然语言发出的战术指令,并能根据你的战斗风格实时调整自己的策略,就像一个真正的队友。更有甚者,在一些虚拟社会模拟游戏中,里面的人工智能居民能够自发地形成复杂的社会关系、社区文化甚至经济交易网络,展现出一种“群体智能”,让整个虚拟世界变得像一个真正有生命力的“第二社会”,这完全超越了传统游戏的体验。

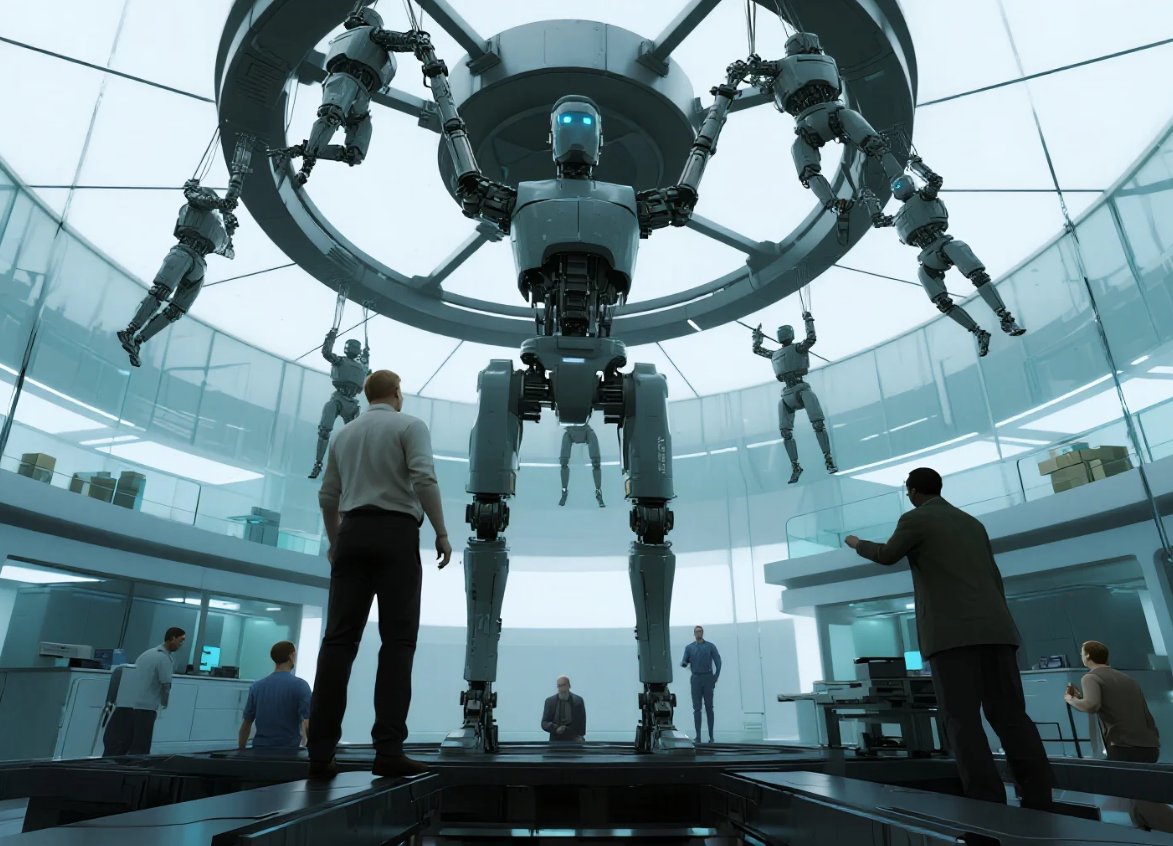

三、物理世界:人工智能从数字世界走入现实

人工智能最大的挑战,是如何从虚拟的数字世界走出来,真正地影响和改变我们所在的物理世界。当机器人能够自主地帮你收拾散乱的房间、准确无误地配送包裹、甚至协助外科医生完成精细的手术时,人工智能与现实的连接才算是真正完成了。

这被称为“具身智能”的革命,它的“爆发时刻”已经到来。在强大的基础模型、高质量的数据工程和成熟的软件平台的共同支持下,机器人正在突破只能在特定车间、完成特定任务的限制,朝着通用的、适应多种场景的方向发展。

很多大型科技企业都在搭建高度逼真的模拟训练平台。让机器人在这个虚拟世界里,通过“数据飞轮”(即用真实数据加合成数据不断循环训练)进行海量的试错和学习,快速掌握各种技能,比如抓取不同形状的物体、避开障碍物等,然后再把这些技能安全地迁移到现实世界的机器人身体上。而多模态大模型则扮演了机器人“超级大脑”的角色,它将视觉(看到了什么)、语言(听到了什么指令)和动作(该如何运动)完美地融合在一起。我们看到,有的机器人已经可以在物流仓库里精准地分拣和搬运包裹;有的人形机器人已经能够理解工程师用自然语言发出的指令,比如“请把那个零件递给我”,并完成相应的动作。

要让人工智能真正在物理世界行动,它必须能理解三维空间。这就是“空间智能”的概念。人工智能的处理对象,不再仅仅是文字和图片,而是三维空间中的体素(三维像素)。它需要像预测一段对话的下一个词那样,去预测一个物体在三维空间中的运动轨迹,或者一个场景接下来会如何变化。这种能力至关重要,它是补全人工智能最后一块拼图——物理常识和因果推理——的关键。有了它,自动驾驶汽车才能更精准地预测其他车辆和行人的动向;手术机器人才能规划出最安全、最有效的手术路径;增强现实(AR)设备才能实现虚拟物体和现实世界的无缝、稳定叠加。

最令人振奋的是,这些具身智能的机器人本体,正在从实验室昂贵的样机,走向规模化量产。多家领先的机器人公司已经发布了千台级别的大规模生产计划。机器人的运动控制能力、环境感知能力都越来越成熟,开始在工业制造、物流仓储、甚至家庭服务场景中,实际地补充劳动力。预计在未来的几年,这些“数字员工”将首先承担起那些对人类来说危险、重复和枯燥的工作,与人形成优势互补,共同协作。

四、连接“最后一米”的关键桥梁

然而,从“思考”到“行动”,从数字世界的决策到物理设备的最终执行,这“最后一米”的控制一直是最大的落地难题。人工智能分析得再好,决策再正确,如果无法可靠、高效地控制现实的电器、机器和设备,那一切都等于零。

一个名为“ARGUS”的智能体技术,就是为了解决这个问题而诞生的。它就像一个专为物理世界设计的“智能路由器”,是连接数字大脑和物理身体的“神经中枢”。

它的首要价值是实现了任务的全链路处理。当用户下达一个指令,比如“把房间环境调整到舒适状态”,ARGUS不会简单地把它当成一个开关命令。它会自动进行分析和规划:首先需要调用温湿度传感器收集当前环境数据,然后需要判断是开空调还是开窗,是需要启动加湿器还是除湿器,最后再生成具体的控制指令发送给每一个设备。它把一句简单的话,拆解成一系列可执行的具体步骤,确保人工智能的智慧决策不会沦为无法落地的“空中楼阁”。

更核心的是它的硬件直连和闭环控制能力。普通的智能体大多依赖于互联网和第三方软件的接口来控制设备,环节多、延迟高、可靠性差。而ARGUS通过专用的硬件接口,可以直接连接传感器和执行器,从感知数据到做出决策再到设备联动,形成了一个毫秒级响应的、高效的闭环。例如,在一个工业车间里,ARGUS可以实时读取机械臂的运行数据,经过内置的人工智能模型瞬间分析,然后直接调整设备的运行参数,完美解决了传统系统中“感知”、“决策”、“执行”三个环节常常脱节的问题。

这种设计让“最后一米控制”从理论概念变成了现实。无论是智能家居中不同品牌家电的协同工作,还是智慧工厂里整个生产线的联动,ARGUS都能确保人工智能的思考和决策,能够精准、可靠地触达物理世界的每一个终端,真正成为连接数字宇宙和现实世界的坚固桥梁。

我们正站在一个全新的起点上。从底层基础模型的巨大飞跃,到智能行动者的主动服务,再到对物理世界的深刻改变,2025年的人工智能,不再是一个遥远而抽象的技术概念。它已经脱下“人工智障”的外衣,深深地融入我们日常生活的每一个缝隙,成为一个实实在在、可以信赖的“共生伙伴”。

当技术的发展、产品的创新与社会的需求产生深度的共鸣与共振时,我们即将见证的,是人机协作历史上一个全新的篇章。这其中所带来的,不仅仅是生产效率的极致飞跃,更是人类与机器之间一种全新的关系——建立在信任、互补与深度合作之上的未来。未来已来,它就在我们触手可及的地方。