曾经火爆异常的“数字空间”概念,在经历了最初的狂热后,似乎逐渐淡出了大众视野的中心。尤其是当一家全球知名的社交巨头为了彰显其投身数字空间的决心,不惜将沿用已久的公司名称更改为与数字空间相关的词汇时,许多人认为一个全新的数字时代即将来临。然而,技术的浪潮总是此起彼伏,当全球的科技焦点迅速转向人工智能时,那位孤注一掷的巨头仿佛成了被遗忘的孤岛,独自坚守在旁人看来有些过时的阵地上。这不禁让人心生疑问:数字空间,它还靠谱吗?它是否只是昙花一现的科技泡沫?

答案是肯定的,它依然靠谱。而且,恰恰是因为人工智能的迅猛崛起,数字空间的春天,或许才真正开始。过去的数字空间,给很多人的印象可能仅仅停留在佩戴笨重的VR设备,进入一个粗糙、卡顿且内容贫乏的虚拟空间,体验一番“新奇”之后便索然无味。它像一个华丽的空壳,缺乏内在的生命力。但现在,情况正在发生根本性的改变。人工智能的深度融入,如同为这个虚拟世界注入了灵魂和智慧,让它开始“活”了起来。这种变化主要体现在以下三个方面。

首先,人工智能赋予了数字空间“读心术”般的能力。现在的AI虚拟人,不再仅仅是执行简单命令的程序。它们不仅能听懂你的语言,还能“看”懂你的表情和情绪。例如,一位AI家教可以通过摄像头实时分析你的面部表情,当你因为未能理解知识点而流露出困惑的神情时,它能立刻察觉,并适时地调整讲解速度和方式,直到你完全明白。更为深层的是,你在数字空间中的每一个行为、每一次选择,都会被AI记录和分析,从而构建出比你本人更了解你的精准数据画像。基于此,它为你推荐的内容、朋友或商品,将远比现实世界中基于有限经验的推荐更为精准和贴心。

其次,边缘计算技术的成熟为数字空间提供了顺畅的体验保障。简单来说,这项技术是将计算任务从遥远的云端服务器,下放到离用户更近的网络边缘节点进行处理。这极大地减少了数据传输的延迟,使得在数字空间中进行实时交互、参与大型虚拟活动时,不再受困于令人烦躁的卡顿和延迟。同样,在工业领域,工厂生产线上的每一台设备数据都能通过边缘计算实时、无缝地同步到虚拟的数字孪生工厂中。工程师无需亲临现场,就能在屏幕上监控整个生产流程,甚至借助AI预测设备可能在何时出现故障,从而提前维护,大幅提升生产效率和产品良率。

第三,人工智能与区块链的结合,构建了数字空间中可信的数字经济体系。在虚拟世界里,数字商品,如一首歌、一件数字艺术品,其版权和真伪的鉴定至关重要。AI可以快速地对这些数字资产进行溯源和鉴定,确认其原创作者。而区块链技术则以其不可篡改的特性,忠实记录下每一次交易和所有权变更,确保创作者权益不受侵犯,让盗版行为无处遁形。这不仅保护了创新,也使得虚拟世界内的交易变得更快、更安全,手续费也更低。

那么,这些由AI带来的底层能力提升,具体会在哪些领域开花结果呢?至少在以下五个方面,AI助力的数字空间将大有可为。

一、教育领域。未来的教育将是个性化和沉浸式的。AI能够根据每个学生的学习能力、知识掌握程度和兴趣偏好,量身定制独一无二的学习路径和课程内容。在上化学课时,学生不再需要面对危险的化学药品和复杂的实验器材,而是可以直接在VR构建的虚拟实验室中,安全无误地进行各种化学反应实验。抽象难懂的分子运动、电子跃迁等概念,都能以可视化的、可交互的方式呈现出来,让学生“看得见、摸得着”,从而极大地降低了理解门槛,提升了学习效率。

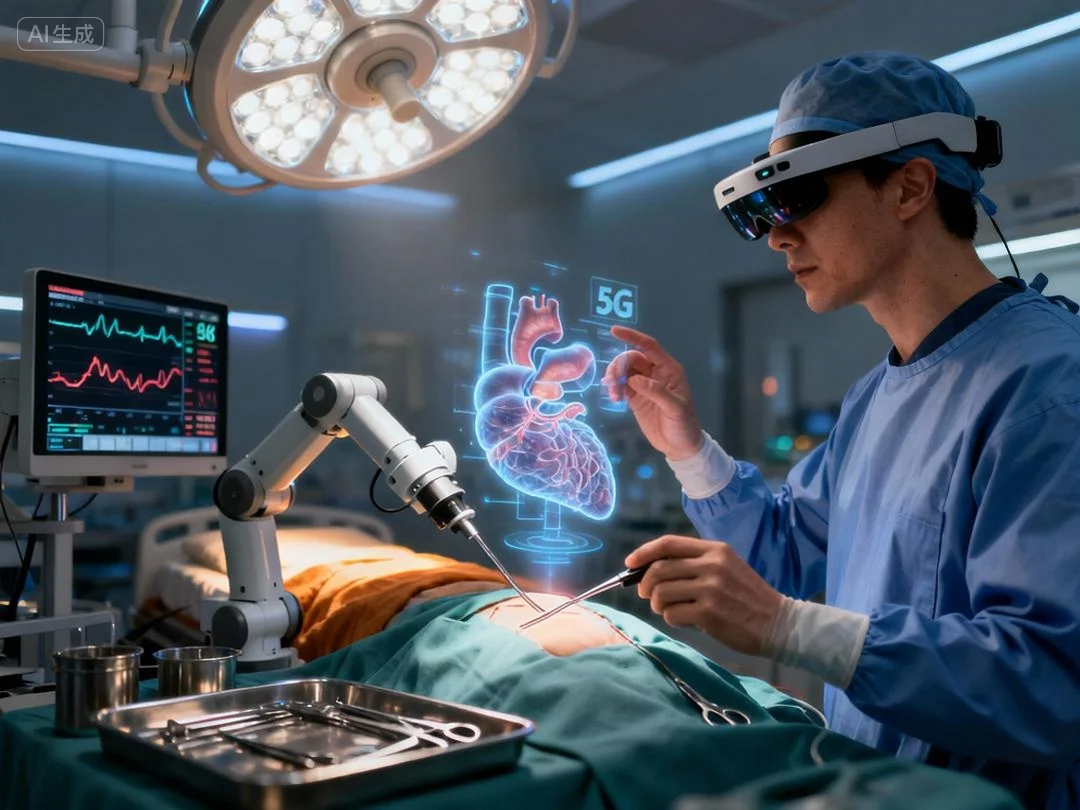

二、医疗健康领域。数字空间与AI的结合,将为医疗带来革命性的变化。在外科手术前,医生可以调取患者的精确3D身体模型,在数字空间中进行“预手术”。他们可以反复模拟手术路径,预演可能出现的各种情况,从而在实际手术中做到心中有数,显著提高成功率。更进一步,医生甚至可以借助高精度、低延迟的远程操作系统,为千里之外的患者进行手术,打破优质医疗资源的地域限制。

三、零售电商领域。网购最大的痛点之一就是“买家秀”与“卖家秀”的巨大差异。数字空间将彻底解决这个问题。利用你的身体3D扫描数据,平台可以生成一个与你一模一样的数字分身。在购买衣服、鞋子或眼镜前,你可以让这个数字分身进行虚拟试穿,从各个角度查看上身效果,合身与否、风格是否匹配,一目了然。这将直接带来转化率的提升和退货率的大幅下降,对消费者和商家而言是双赢的局面。

四、娱乐社交领域。内容创作的门槛将被无限降低。你只需对AI描述你想要的场景,例如“一个具有赛博朋克风格的农家乐”,AI就能在几秒钟内生成相应的3D环境,或者在十分钟内搭建好一个虚拟演唱会的舞台。同时,基于强大的用户画像能力,平台推荐给你的游戏、视频和社交活动,将更加精准地匹配你的口味,让你沉浸其中,获得前所未有的娱乐体验。

五、工业制造领域。汽车、飞机等复杂产品的设计和测试周期将被大幅缩短。制造商可以在数字空间中构建产品的数字原型和整个生产线的虚拟模型,然后利用AI进行无数次模拟测试,评估不同设计方案的性能和生产流程的合理性。只有在虚拟世界中被验证为完全可靠后,现实世界的工厂才会投入生产。这不仅能节省巨额的实物测试成本,还能极大缩短产品的研发上市时间。

然而,任何一项颠覆性技术的发展都伴随着阴影。AI赋能下的数字空间,也同样潜藏着不容忽视的风险和挑战,主要集中在以下四点。

一是隐私泄露风险。AI越是想“懂你”,就需要收集越多关于你的生物特征、行为习惯甚至生理数据。一旦这些高度敏感的信息被泄露,其后果远比现在丢失一个社交账号密码要严重得多。例如,如果你的稀有血型或特定遗传病史这类隐私信息被恶意利用,你可能会成为特定目标,人身安全都可能受到威胁。

二是算法偏见与歧视。AI的“智慧”来源于它被投喂的数据。如果训练数据本身带有社会固有的偏见,那么AI就会将这些偏见放大并固化。在数字空间中,这可能导致虚拟招聘系统自动筛掉女性求职者的简历,或者金融借贷AI系统拒绝向特定区域或收入群体提供贷款,从而加剧社会不公。

三是法律与责任界定难题。在数字空间这个由代码构成的世界里,一旦发生事故,责任归属将变得极其复杂。如果AI医生出现误诊导致虚拟世界中的用户健康受损(或在远程医疗中造成实际损害),如果AI生成的内容侵犯了他人的知识产权,责任应该由谁来承担?是AI算法的开发者、数字空间平台的运营方,还是使用AI服务的用户?目前全球的法律体系对此都尚未有清晰的界定,很可能导致出现问题后受害者投诉无门,追责困难。

四是社会分化与沉迷问题。数字空间可能加剧数字鸿沟。经济条件优越的人能够购置顶级的VR/AR设备,享受最优质的虚拟教育、医疗和娱乐资源;而经济条件较差的人则可能被隔绝在外,无法触及这些未来社会的核心资源。此外,虚拟世界的极致体验,可能让一部分人,特别是心智尚未成熟的青少年,过度沉迷其中,导致现实世界的社交能力退化,难以处理真实的人际关系。

面对这些挑战,我们不应因噎废食,像泼洗澡水时连同孩子一起倒掉那样全盘否定技术。正确的出路在于,让技术进步与法律法规、社会伦理的建设同步前行。

在技术层面,开发者需要致力于研究“隐私计算”等技术,让AI模型能够在无需接触原始用户数据的情况下进行训练,从源头保护隐私。同时,需要开发专门的工具来检测和修正算法中可能存在的偏见,确保其决策的公平性。

在法律与监管层面,国际社会需要加强合作,共同商讨和制定针对虚拟世界的规则。必须明确“谁开发、谁负责”的基本原则,平台方也必须承担起内容审核和监管的责任。法律应强制要求虚拟身份与真实身份在一定程度上的脱钩,严格限制企业收集用户的敏感个人信息。

总而言之,人工智能的爆发非但没有终结数字空间的征程,反而为其插上了腾飞的翅膀。一个由AI驱动的、更智能、更实用、更具沉浸感的数字空间,必将深刻地改变我们未来生活与工作的方方面面。我们所要做的,是怀着审慎乐观的态度,在拥抱这场变革的同时,未雨绸缪,建立起坚实的技术与法律护栏,确保这股强大的力量能够为人类造福,而不是添乱。