技术浪潮下的教育焦虑与机遇

2025年两会期间,有以为代表提出的“人工智能能消灭差生,建议把手机还给孩子”引发热议。这一观点直击传统教育痛点:标准化教学导致学生被“差生”标签束缚,而手机作为数字时代的核心工具却被视为“洪水猛兽”。在人工智能技术深度介入教育的当下,这一提议既是技术赋能的理想宣言,也是教育模式转型的争议焦点。

一、人工智能如何“消灭差生”?——个性化教育的终极想象

该提议的核心逻辑在于,人工智能技术能够通过算法驱动的个性化学习路径,彻底改变传统教育的“一刀切”模式。

1.从“统一标准”到“因材施教”

传统课堂中,教师难以兼顾数十名学生的差异化需求,统一的教学进度与考试标准导致部分学生因无法适应而被贴上“差生”标签。而人工智能可通过分析学生的学习能力、兴趣偏好和知识盲点,生成定制化课程。例如,对鲸鱼感兴趣的学生可深入探索海洋生物学,人工智能则自动匹配相关学习资源,甚至设计互动实验。

这种模式下,学生从被动接受者转为主动探索者,学习动力和效率显著提升。

2.消灭“差生”的本质:重构评价体系

“差生”概念源于单一维度的分数评价。人工智能的介入使得教育评价转向多元化:学生是否在兴趣领域取得突破、能否解决实际问题、是否具备创新思维等成为核心指标。例如,一名数学成绩不佳但擅长编程的学生,可能在人工智能辅助下成为算法设计新星。

这一转变不仅消解了“差生”标签,更让教育回归“培养完整的人”的本质目标。

二、手机归还:从“数字禁果”到“学习利器”

该提议的“归还手机”并非放任自流,而是通过技术手段重构手机的功能边界,使其成为教育工具。

1.“干净的手机”:技术赋能的管控逻辑

通过人工智能屏蔽游戏、短视频等干扰内容,手机被改造为纯粹的学习终端。例如,学生使用手机搜索知识时,算法自动过滤无关信息,推送与当前学习目标匹配的资料。

这种设计既保留了数字设备的便利性,又规避了娱乐化风险,符合“工具为人所用”的技术伦理。

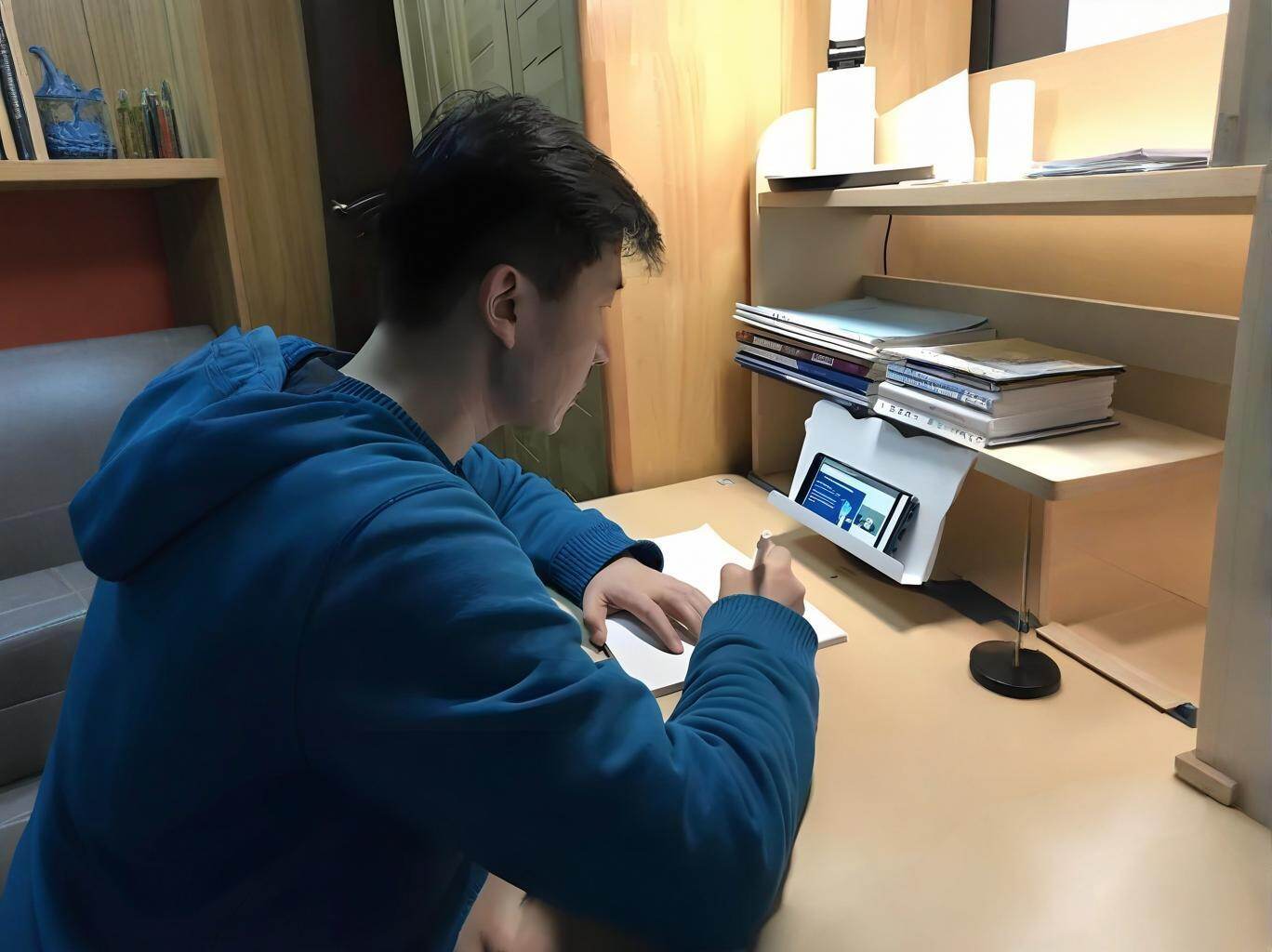

2.数字原住民的权利:学习主动权的归还

当代青少年是“数字原住民”,隔绝其接触数字世界反而加剧教育鸿沟。手机作为他们探索世界的入口,能够提供海量知识、跨地域资源和即时互动场景。例如,农村学生可通过手机接入一线城市的优质课程,突破地域限制。

技术管控下的手机使用,实质是将学习主动权交还学生,培养其自主管理能力。

三、争议与挑战:理想与现实的鸿沟

尽管人工智能教育愿景美好,但其落地仍面临多重挑战。

1.技术依赖与创新能力的悖论

过度依赖人工智能可能导致学生陷入“算法茧房”,被动接受推荐内容而丧失独立思考能力。例如,若人工智能始终提供“适配”难度的题目,学生可能缺乏挑战高阶问题的勇气;

解决方案需从课程设计入手:减少统一教学内容,鼓励学生基于兴趣的深度学习,并保留开放性探索空间。

2.数字鸿沟:技术公平的隐忧

尽管手机普及率高,但不同家庭背景的学生使用方式差异显著。高收入家庭更注重“高质量屏幕时间”(如编程、学术研究),而低收入家庭可能因缺乏引导而沉迷娱乐;

需通过公共政策保障技术资源的公平分配,例如为贫困地区提供预装教育应用的设备。

3.教师角色的转型焦虑

人工智能替代教师传授知识的可能性引发职业危机感。但倪闽景强调,教师的核心价值在于情感联结与价值观塑造,这是机器无法替代的。例如,教师可通过引导学生反思人工智能的伦理问题,培养其批判性思维。

未来教师需从“知识传授者”转型为“学习教练”和“人生导师”,与人工智能形成互补。

四、未来图景:人工智能与教育的深度融合路径

1.技术层面:构建“人工智能+人”协同生态

开发适配不同年龄段的人工智能学习助手,既能提供知识支持,又能记录学习轨迹并反馈给教师。例如,人工智能分析学生作文中的逻辑漏洞,教师则针对性指导其思辨能力。

2.制度层面:改革评价体系与教学标准

推动中考、高考引入多元化评价指标,如项目制学习成果、跨学科实践能力等。倪闽景提出的“取消中考普职分流”正是这一思路的体现。

3.人文层面:守护教育的温度

防止技术异化为控制工具,始终以学生全面发展为核心。例如,在人工智能课程中融入人文社科内容,引导学生思考科技与社会的关系。

技术是手段,育人是目的

该提议揭示了人工智能时代教育的核心矛盾:如何在技术赋能与人文关怀之间找到平衡点。消灭“差生”并非通过算法“优化”学生,而是通过尊重个体差异、激发内在动力,让每个孩子找到属于自己的成长路径。手机归还的争议,本质是对“数字权利”的重新定义——唯有在技术、制度与人文的三重保障下,教育才能真正实现“因材施教”的理想。