2007年6月29日,初代iPhone在美国正式发售,从此揭开了“掌上革命”的大幕。智能手机作为终端之王,几乎主宰了整个移动互联网时代。

18年后的今天,人类已站在人工智能时代的路口。下一个比肩甚至超越智能手机的移动终端会是什么?

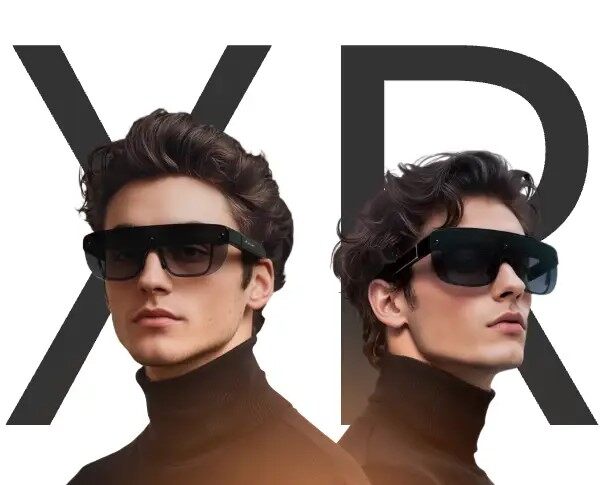

答案几乎呼之欲出:智能眼镜。

智能眼镜在传统眼镜的结构上,融合了人工智能、传感器、显示等前沿技术,通过内置芯片、摄像头、麦克风等硬件,实现拍照录像、语音交互、信息提醒、AR显示、导航翻译等智能应用。它还可以跟智能手机、智能汽车等其他终端无缝联动,既兼顾了舒适性,又拥有强大功能性,堪称人工智能技术的理想载体。

市场研究机构预测,2025年全球智能眼镜市场出货量将超过1200万台。虽然规模远不及智能手机的百分之一,却拥有无比巨大的增长空间。

我们为什么需要智能眼镜?

智能眼镜可以说是为人工智能时代量身定制的终端形态。它的价值远不止于“替代手机部分功能”,更在于通过“戴上即智能”的形态,从“衣食住行康育娱”等数字生活全场景中,创造出“零负担”的极致交互体验。随着AR技术、AI算力与续航能力的持续升级,智能眼镜正成为继手机之后,连接虚拟与现实的新一代移动终端。有未来学者甚至在其著作开篇就预言了这一前景。

本质上,人们对智能眼镜的渴望,是对终端产品“好用”与“管用”需求的升级,可以浓缩为以下核心逻辑:

效率革命:解放人类双手

智能眼镜有效打破了对传统设备的依赖。我们在步行、驾驶、运动、家务等双手被占用的场景中,只需动动嘴,就能通过语音指令直接进行操作,彻底避免了频繁掏取手机的烦琐。更酷的是,眼球追踪功能可以精准捕捉你的视线焦点,一个眼神它就秒懂你的意图。手势识别则支持滑动、抓取等自然交互,比如在驾驶过程中,一个简洁的手势就能切换导航视角。通过智能眼镜,眼、口、手、脑,真正实现了“四位一体”高效协同,极大减轻了双手的操作负担。

信息获取也将变得无缝高效。无需解锁手机,关键信息如短信、日程提醒、导航箭头等就能直接投射到你的眼前。想象一下,AR导航将路线箭头清晰叠加在现实路面上,比低头点开手机地图安全高效得多!

场景革命:拓展生活与工作边界

通过智能眼镜,AR将释放前所未有的实用价值:

智能办公新体验:可以将虚拟屏幕直接投射到现实场景中,实现多任务分屏处理,或者查看立体的3D模型,工程师协作效率倍增;

文旅导览更直观:景点参观时,AR能叠加路线指引和详细的背景信息,让每一处古迹都生动起来;

健康管理更贴心:如果你正在进行健康管理,智能眼镜能自动识别餐桌上的食物属性,并温柔提醒你该吃什么、可以吃多少;

工业维护更高效:在制造业领域,AR与工业大模型的结合正改变着工作方式。工程师戴上智能眼镜扫描故障设备,大模型能直接给出可视化操作指引,维修效率大幅提升。

智能眼镜第一人称的拍摄视角,对于旅拍、运动摄影和vlog创作者也极其友好。它既能替代笨重的专业摄影设备,也能缓解拍摄者在公共场合的“社恐”焦虑——自然记录,无需刻意摆拍。

智能眼镜还将成为残障人士的福音:

视障人士的“眼睛”:帮助识别障碍物、读取文字和图片信息,提供听觉导航和视觉辅助;

听障人士的“耳朵”:通过实时语音转文字、环境音可视化、多模态交互等技术,帮助他们识别语音和声音提示,实现“看字-打字-发声”的无障碍交流;

这无疑将有效化解数字鸿沟,让科技惠及每一个人。

交互革命:重构社交娱乐体验

集成骨传导音频技术与虚拟巨幕投射的智能眼镜,能在通勤时轻松替代平板。想象地铁车厢瞬间变成你的私人影院!从“屏幕隔离”到“虚实共生”,游戏和影音玩法将更加丰富,边界无限扩展。未来用户甚至可能通过智能眼镜“参演”互动影视,成为故事的一部分。

在虚实融合的社交场景下,智能眼镜能通过人脸识别自动展示对方的社交资料(在尊重隐私前提下),线下聊天时同步获取背景信息,大大降低社交门槛。远程互动时,第一人称的拍摄视角还能自带“共享视野”功能,真正实现“天涯若比邻”的奇妙体验——让对方通过你的眼睛看世界。

穿戴革命:从“工具”到“器官级”设备

智能眼镜正经历从“科技工具”到“潮流配饰”的转变。这需要时尚设计的加持,更需要满足用户审美的轻量化和设计感。随着集成度提升和重量控制,智能眼镜将会像传统眼镜一样,接近“无感佩戴”。

然而,要完成从“工具”到“器官级”设备的终极进阶,还有漫长的技术天梯要爬。虽然部分产品已具备屈光矫正、心率和疲劳度监测等基础功能,但智能眼镜的进化方向是成为“AR+AI+生物传感”的融合终端。它的终极形态不仅取决于自身技术,还需脑机接口技术的突破。目前,已有科技巨头启动脑机接口与智能眼镜的融合研发。未来若脑机接口普及,智能眼镜或许会成为负责显示与交互的关键外设,真正进化成人类的“器官级”延伸。

谁在背后支撑智能眼镜的流畅运行?

终端越精巧,支撑其运行的基础体系往往越庞大。智能眼镜能够流畅运行,本质上是大模型+大算力+大上行共同作用的结果。

大模型:更好的模型、更强的能力、更好的体验

智能眼镜核心能力的进化,高度依赖多模态大模型的场景化适配:

有国际眼镜品牌搭载先进多模态模型,可识别超过1000类物体,环境感知准确率极高;

国内新锐厂商接入知名云大模型后,AI识别准确率大幅提升,能支持调酒指导、录音总结等复杂任务;

有技术方案采用“基础模型+视觉模型+搜索模型”的多模型协同架构,端侧意图识别速度快至毫秒级,显著提升多任务效率;

科技巨头自研的大模型也已深度集成到其智能眼镜中,提供实时翻译、智能问答、内容生成等强大功能;

但受限于眼镜的体积和功耗,需要综合运用大模型压缩技术、端侧边缘计算、云端算力补充,构建端云混合架构,才能平衡性能与体验。

大算力:端云协同的动态算力网络

多模态大模型的实时交互(如3D场景理解、多语言翻译)对算力要求极高,这倒逼着:

端侧芯片升级:硬件架构正从单核向异构计算跨越,动态分配算力至视觉处理、传感器融合等任务,确保多线程并行效率;

云端算力扩容:需要大规模算力集群支撑,解决端侧瓶颈。时延敏感任务(如语音唤醒)在端侧处理;计算密集型任务(如实时3D渲染)则通过5G/6G网络分流至云端;

算力智能调度:基于设备状态(电量、温度)和网络质量(带宽、延迟),自动调整算力分配。甚至能实现跨设备算力共享,调用你的手机或车载算力为眼镜处理复杂任务。

大上行:从数据管道到智能桥梁

智能眼镜的AI助手、实时翻译、图像识别等功能,需上传大量语音、视频数据到云端处理。这对上行链路的带宽、时延、稳定性提出了极高要求。

传统通信网络存在“上行短板”(上行速率远小于下行速率),这已成为数据传输的关键制约。大上行意味着通信网络需提供更高的上行速率:

5G-A的推进:正致力于实现“下行万兆,上行千兆”的目标。

6G的未来愿景:理论上行速率将达到惊人的10Gbps,支持4K/8K视频实时上传,实现真正无感的通信体验。

每一次终端形态的革新都伴随着人类交互方式的跃迁。从iPhone的触控屏到智能眼镜的虚实融合,我们正从“低头看屏”走向“抬头见世界”。摘下眼镜,想起刘慈欣在《带上她的眼睛》中的发问:科技能否成为承载人类情感的容器,让每一朵野花都有名字?

当眼镜不再只是矫正视力的工具,而成为连接虚实、感知世界、解放双手的智能器官,它点燃的,将是一场比智能手机更深刻的人机交互革命。你的下一副眼镜,何必只是眼镜?它可能是打开未来世界的钥匙,是你感官与智能的无缝延伸。