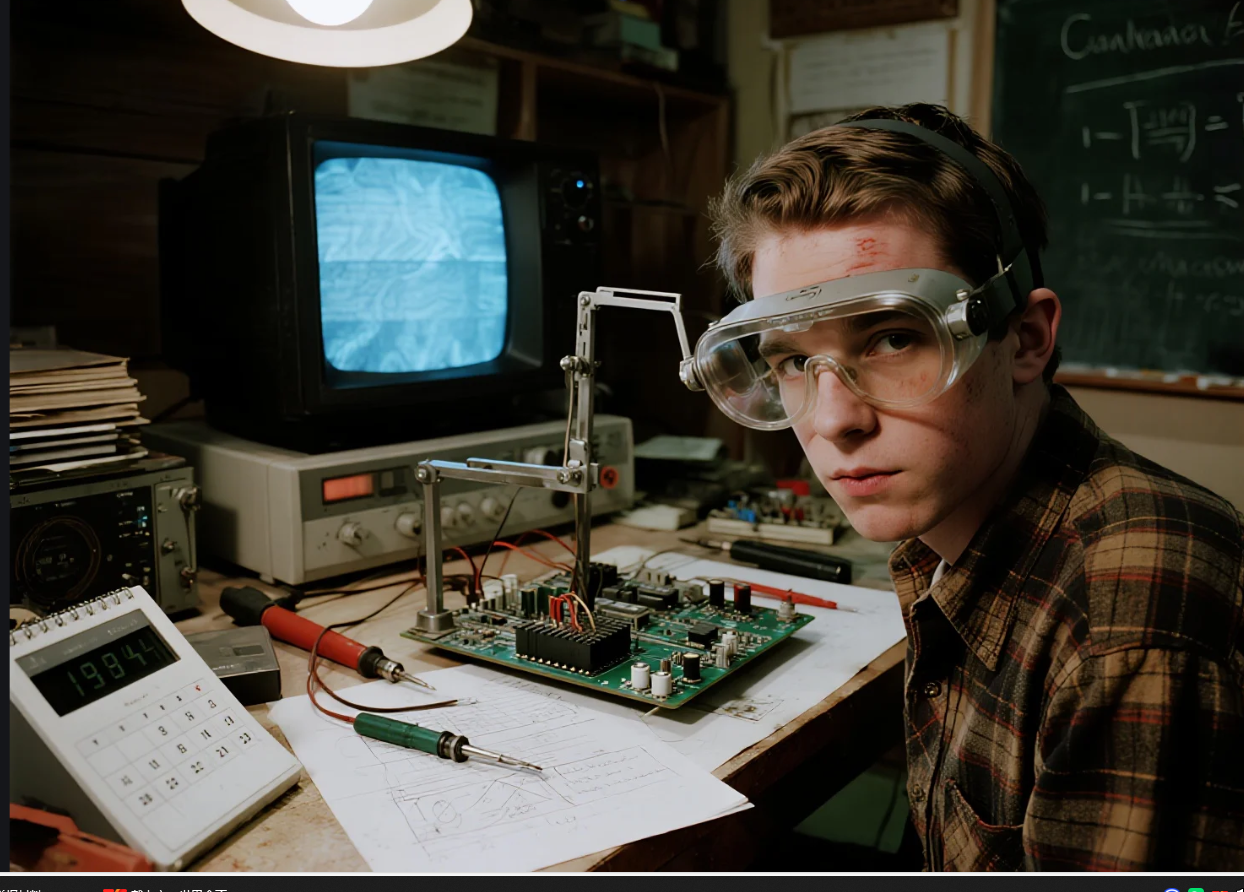

1984年,加拿大一位大学生在实验室里鼓捣出一副能“透视”现实的眼镜,重得像绑了块砖头在脸上。没人想到,这个笨重的装置竟悄悄推开了未来世界的大门。

2012年,科技圈被一副单镜片眼镜引爆——它能拍照、导航,眨眨眼就能发信息。媒体欢呼“未来已来”,可当人们真正戴上它走在街上,遭遇的却是餐馆驱赶、路人侧目,甚至被骂“行走的偷拍器”。短短三年,这款划时代产品黯然退场,留下满地质疑:智能眼镜是不是伪需求?

然而科技从未停下脚步。十年后的今天,全球智能眼镜年出货量突破千万副,中国增速超100%。曾经被嫌弃的“怪咖装备”,正在悄悄占领普通人的鼻梁。

一、跌宕十年:一部“反常识”生存史

1.初代折戟:超前时代的悲剧(2012-2015)

那款传奇眼镜的失败像场精心策划的“自杀”:1500美元天价抵得上一台高配笔记本,充电两小时只能撑30分钟,发热像贴了块暖宝宝。更糟的是,它只能显示简陋文字,导航箭头飘得像个醉汉。开发者后来自嘲:“我们给用户发了部原型机,却收了量产机的钱”。

2.企业市场:救命稻草成沃土(2015-2019)

当消费端遇冷,医疗和工业领域却传来惊喜。外科医生戴着专用眼镜做手术,实时调取患者影像;机械师通过眼镜远程接收指导,省下飞半个地球的差旅费。一家巨头趁机推出企业版眼镜,尽管重达560克,工人抱怨“脖子要断”,但效率提升让工厂老板甘愿买单。

3.曲线救国:耳朵先于眼睛觉醒(2019-2021)

真正的转折来自一场“降维打击”。2019年,某大厂推出没有屏幕的“智能眼镜”——本质是藏在镜腿里的耳机。人们突然发现:能听歌打电话、重量和普通眼镜无异的设备,愿意戴出门的人翻倍增长。随后社交巨头联手经典眼镜品牌,把摄像头藏进镜框,外观时尚得像奢侈品,年轻人排队抢购。

二、破局关键:三座技术大山被移平

1.光学革命:从“猫眼视界”到全景沉浸

早期用户最痛苦的莫过于“透过吸管看世界”——视野不到30度,虚拟图像小得像邮票。转折点在光波导技术突破,通过镜片内光的无数次折返,硬生生把视野拉到57度,可视面积暴增63%。更妙的是,镜片厚度从“啤酒瓶底”变成普通近视镜水平,姑娘们终于愿意戴它约会了。

2.算力进化:分体式架构巧解死结

要性能就得塞芯片,但芯片发热又增重——这个死循环曾被业内判了死刑。某国产新品的解法堪称精妙:复杂任务甩给口袋里的主机,眼镜端只做显示,定制芯片像交通警实时调度数据。延迟压到3毫秒以下,看高速球赛再也不晕眩。

3.AI注入:从“人工智障”到读心助手

2023年某眼镜的AI演示视频刷爆全网:用户对着超市货架问“哪款咖啡不含糖?”,眼镜秒圈出答案。背后是端侧大模型的进化——过去需要联网等待的查询,现在镜腿里指甲盖大的芯片就能搞定。更颠覆的是学习能力:记住你常买的咖啡品牌,下次进超市自动弹出导航箭头。

---

三、未来激战:谁能终结手机时代?

硬件攻坚:最后三公里

MicroLED量产战:当前屏幕仍有“纱窗效应”,像隔层网格看世界。全球唯一能量产MicroLED的企业正与中国厂商深度合作,全彩显示量产将让画面如真实般细腻;

全天候佩戴悖论:业内共识是“超过80克必被弃”。新材料如碳纤维镜架、平面光学透镜正在实验室冲刺,目标是把电池、芯片、传感器全塞进30克镜架;

交互革命进行时:眼动追踪精度达0.1度误差,你瞥见广告牌时价格自动弹出;隔空手势识别像弹钢琴,切歌只要搓搓手指。

生态卡位:B端反哺C端

医疗领域已成“黄金试验场”:手术导航眼镜把患者血管3D投射在皮肤上,实习生练习穿刺零风险。教育行业更疯狂——学生戴眼镜拆解虚拟发动机,省下千万器材费。这些场景反哺消费端:远程维修师傅用的标记功能,变成帮你标冰箱里过期牛奶的“生活管家”。

隐私博弈:在便利与安全间走钢丝

某新款眼镜的摄像头指示灯设计成呼吸灯样式,拍摄时像萤火虫闪烁;通话时定向扬声器把声音锁进耳道,旁边人贴脸也听不清。欧盟新规要求所有AR眼镜拍摄时强制亮灯,中国也在推进数据加密标准——这场关乎信任的战争,可能比技术战更关键。

终极命题:通用计算平台的王座之争

2035年被预测为“眼镜元年”:全球销量或突破14亿副,市场规模比肩智能手机。但真正标志性的时刻可能在更早到来——当你在便利店摘下手机扫码支付时,旁边00后少年推了推眼镜,货架自动弹出虚拟折扣标签,他眨眨眼完成付款,全程手插裤袋。

上海政府2025年悄然布局,在《下一代显示产业方案》中写明:支持主控芯片研发,攻关低功耗高分辨率显示。这像极了十年前各地争建半导体产线的预演。而某电商巨头即将推出的眼镜,已内嵌自研大模型,深度整合导航、支付、购物功能——生态的战争,枪声已响。

回头看那副在2015年退场的初代眼镜,墓碑上或许该刻着:“它死于傲慢,生于觉醒”。当科技公司终于明白:眼镜不该是缩小的手机,而是延伸的人类感官,那条卡在鼻梁上的未来之路,已然越走越宽。