近年来,以大规模深度学习模型为代表的人工智能技术,迎来了新一轮的发展浪潮。它以超乎想象的速度,深入渗透到经济社会的每一个角落,贴近每个人的日常生活与工作模式,深刻地重构着社会生产力和人类文明的形态。人工智能已被视为新一轮科技革命与产业变革的核心驱动力,其影响将辐射至全球经济发展和人类文明进程的每一个层面。面对这一历史性机遇,世界主要国家纷纷制定战略,抢占发展制高点。近期,国家发布了关于深入实施“人工智能+”行动的重要指导文件,明确了推动人工智能与各行各业深度融合的总体要求与重点方向,为我国人工智能的发展绘就了清晰的蓝图。

在此背景下,我们需要深刻理解并把握好几对核心的辩证关系,以期走出一条符合国情、面向未来的人工智能发展道路。

一、坚持自主创新与开放合作的辩证统一

在人工智能领域,自主创新是根基,没有核心技术的自主可控,开放合作就缺乏底气,容易在关键环节受制于人,形成“依附式发展”。近年来,面对国际上在某些高技术领域施加的严密封锁与压力,我国始终坚持自主研发,在计算硬件架构、核心算法等基础技术领域取得了系列突破,初步构建了了一个相对完整的自主产业生态。例如,有国内企业通过自主优化算法,以显著低于国际同行的成本,实现了相近的性能指标。在自动驾驶等关键领域,我们在传感器、高精度定位等环节的技术突破,使我国跻身于全球领先行列。

这些成就的取得,离不开我国独特的发展条件。超大规模的市场为人工智能技术提供了宝贵的“试验场”和丰富的应用场景,使得技术能够快速落地并持续迭代。同时,完备的工业体系和产业链,为技术的自主创新提供了坚实的支撑。

然而,自主创新绝非“闭门造车”。科技发展具有全球性,坚持开放合作才能始终保持前瞻视野,避免陷入技术落后或成为“数字孤岛”的困境。在基础软件层面,全球开源社区贡献的众多深度学习框架,为我们的技术研发提供了重要的底层工具。反之,我国也通过开放部分大型模型的技术生态,打破了国外科技巨头的封闭体系垄断,为世界提供了新的解决方案。在高端人才聚集、全球性技术治理等议题上,国际合作更是不可或缺。当前,国际人工智能治理格局呈现多极化竞争与碎片化合作并存的特点,各国在技术标准与伦理规则上的博弈日趋激烈。在此形势下,我国始终秉持开放合作的态度,主张通过“技术共享、能力共建”来弥合全球数字鸿沟,并积极利用国际平台提出治理方案,为构建人类命运共同体贡献智慧。

实践表明,自主创新是开放合作的根基,开放合作是自主创新的助力。我们必须将二者有机结合起来,利用国内市场的“厚度”支撑技术创新的“深度”,借助国际合作的“广度”拓展技术价值的“高度”,最终形成“以我为主、开放共赢”的健康格局。

二、把握发展与安全的动态平衡

技术往往是一把“双刃剑”,人工智能尤其如此。它在带来生产力巨大跃升的同时,也伴随着诸多潜在风险。因此,安全是发展的前提,发展是安全的保障。发展人工智能必须遵循其技术演进规律,同时牢牢守住国家安全的底线。

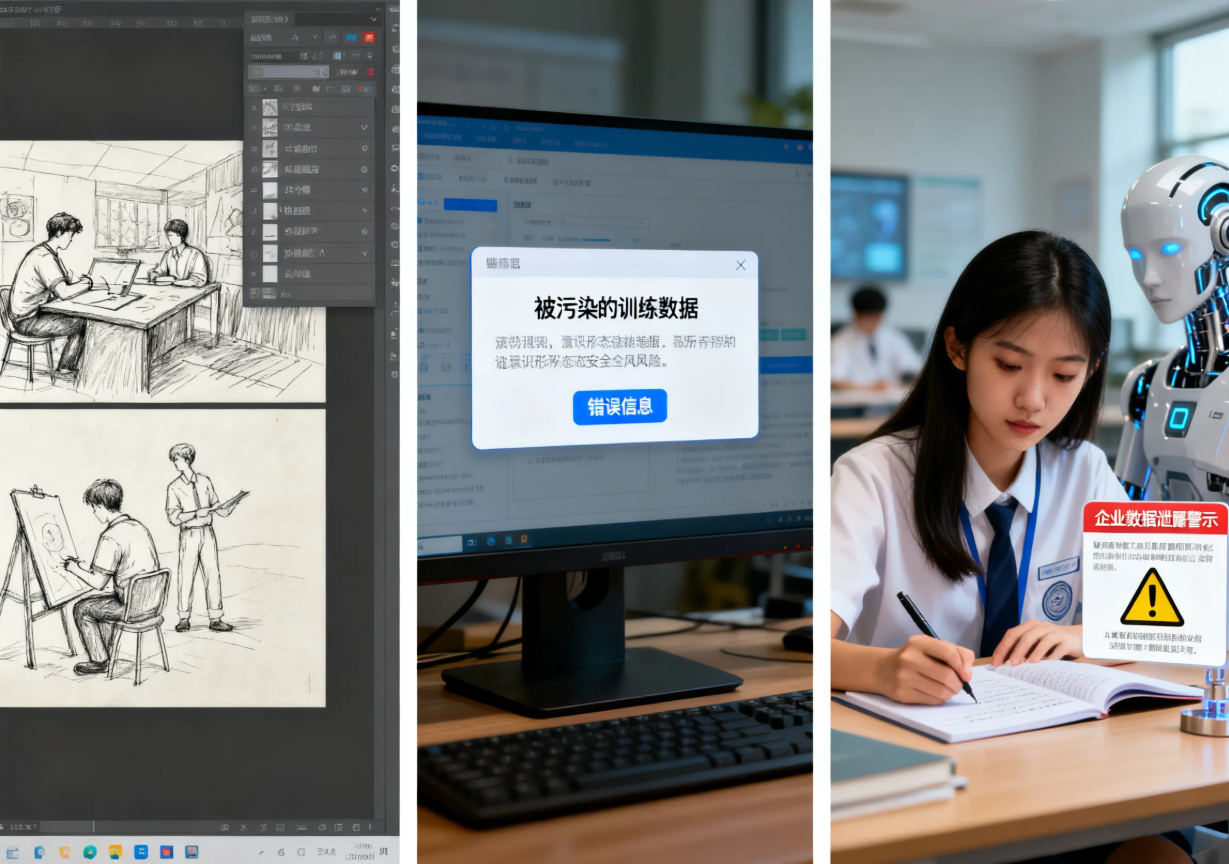

以生成式人工智能为例,其广泛应用已彻底改变了内容创作、客户服务、代码编写等多个行业的生产模式。但随之而来的问题与风险也不容小觑。在意识形态安全领域,大型模型在数据训练环节易遭受污染和恶意操纵,可能导致算法偏见和错误信息传播。在教育与科研领域,人工智能生成内容的质量参差不齐,过度依赖AI完成课业和研究,可能削弱人类的批判性思维和研究能力,导致虚假信息和低质成果泛滥。在商业领域,数据的深度应用引发了合规风险、版权纠纷和商业秘密泄露等一系列问题。

因此,人工智能的发展必须做好安全可控与创新突破之间的动态平衡。要准确把握技术进步的速度与社会可承受的风险之间的关系。既不能因为恐惧风险而一味“踩刹车”,从而错失技术革命带来的历史性机遇;也不能因盲目追求创新而只顾“踩油门”,导致社会陷入“技术失控”的困境。唯有以安全可控为锚点,以创新发展为引擎,才能在保障国家安全、提升产业竞争力、增进社会福祉的同时,推动人类文明向更高级的形态稳步演进。

三、推动政府引导与市场驱动的协同发力

在人工智能这类前沿领域的发展中,政府与市场的有效协同,是必须遵循的重要原则。既要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,也要更好地发挥政府的引导与调控作用。

在技术发展的早期,尤其是基础研究阶段,由于投资大、周期长、风险高,市场资本往往不愿或不敢进入。此时,政府的先期投入和引导至关重要。历史上,许多颠覆性技术,如互联网、自动驾驶的前身,都得益于政府研究机构的早期资助。我国通过一系列重大科技项目对人工智能基础研究进行支持,正是发挥了政府在“市场失灵”领域的补位作用。

当技术进入应用开发和商业化阶段,市场机制则成为主导力量。企业通过市场竞争和用户反馈,能够快速推动技术迭代、产品优化和产业壮大,最终实现商业价值和社会生产力的提升。一个典型的技术成功路径,往往始于政府支持的基础研究,成于市场驱动的应用转化与大规模商业化。

此外,人工智能产业的发展离不开算力基础设施、数据要素市场、标准规范体系、跨行业协同等公共产品的支持。单靠市场自发力量,容易导致重复建设、无序竞争和资源浪费。这就需要政府扮演好“协调者”和“规划师”的角色。例如,我国实施的全国一体化大数据中心体系布局建设,有效引导算力资源向西部等地区转移,既缓解了东部能源和资源压力,又促进了西部经济发展,实现了效率与公平的兼顾。在人工智能时代,技术复杂性、产业系统性和全球竞争性空前提高,政府与市场的这种协同作用显得更加不可替代。

四、促进产业应用与社会治理的价值融合

人工智能产业化的快速推进,在赋能千行百业、展现巨大变革潜力的同时,也带来了多重社会挑战。如何确保技术的发展服务于人的全面发展,而非仅仅追求经济效率,已成为全球性的焦点议题。推动人工智能的社会治理与产业应用相融合,是确保其健康发展的关键路径。

随着人工智能深度介入人类决策,算法偏见、数据滥用、就业替代等社会问题日益凸显。一些平台企业利用其数据和技术优势,进行用户“大数据杀熟”或构建“信息茧房”,侵犯了消费者权益。在就业方面,据国际组织研究,全球近四成的就业岗位将受到人工智能的影响。目前,大量重复性、流程化的岗位如电话客服、数据录入等已被替代,甚至网约车司机等职业也因自动驾驶技术的进展而产生普遍的就业焦虑。同时,技术应用带来的安全与伦理争议,如自动驾驶的交通事故责任认定,也时常引发公众担忧。

人工智能的本质应是增强人类能力的工具。若在发展过程中只追求效率最大化而缺乏必要约束,就会导致技术背离“服务人类”的初心,甚至加剧社会矛盾。因此,必须将产业应用建立在完善的社会治理框架之上。通过建立健全的法律法规、伦理规范和标准体系,我们在享受技术红利的同时,能有效防范其风险。我们必须推动社会在效率与公平、创新与安全、商业利益与民生福祉之间找到一个动态的平衡点,确保人工智能的发展之路是包容的、普惠的,最终真正地造福于整个社会。

总之,人工智能的发展是一项长期而复杂的系统工程。它需要我们以辩证的思维,统筹处理好一系列重大关系,既要仰望星空的创新魄力,也要脚踏实地的安全坚守;既要激发市场的蓬勃活力,也要发挥政府的引导作用;既要追求产业应用的效率,也要彰显社会治理的公平。唯有如此,我们才能驾驭好人工智能这一强大工具,使其成为推动高质量发展、创造人类美好未来的强劲动力。