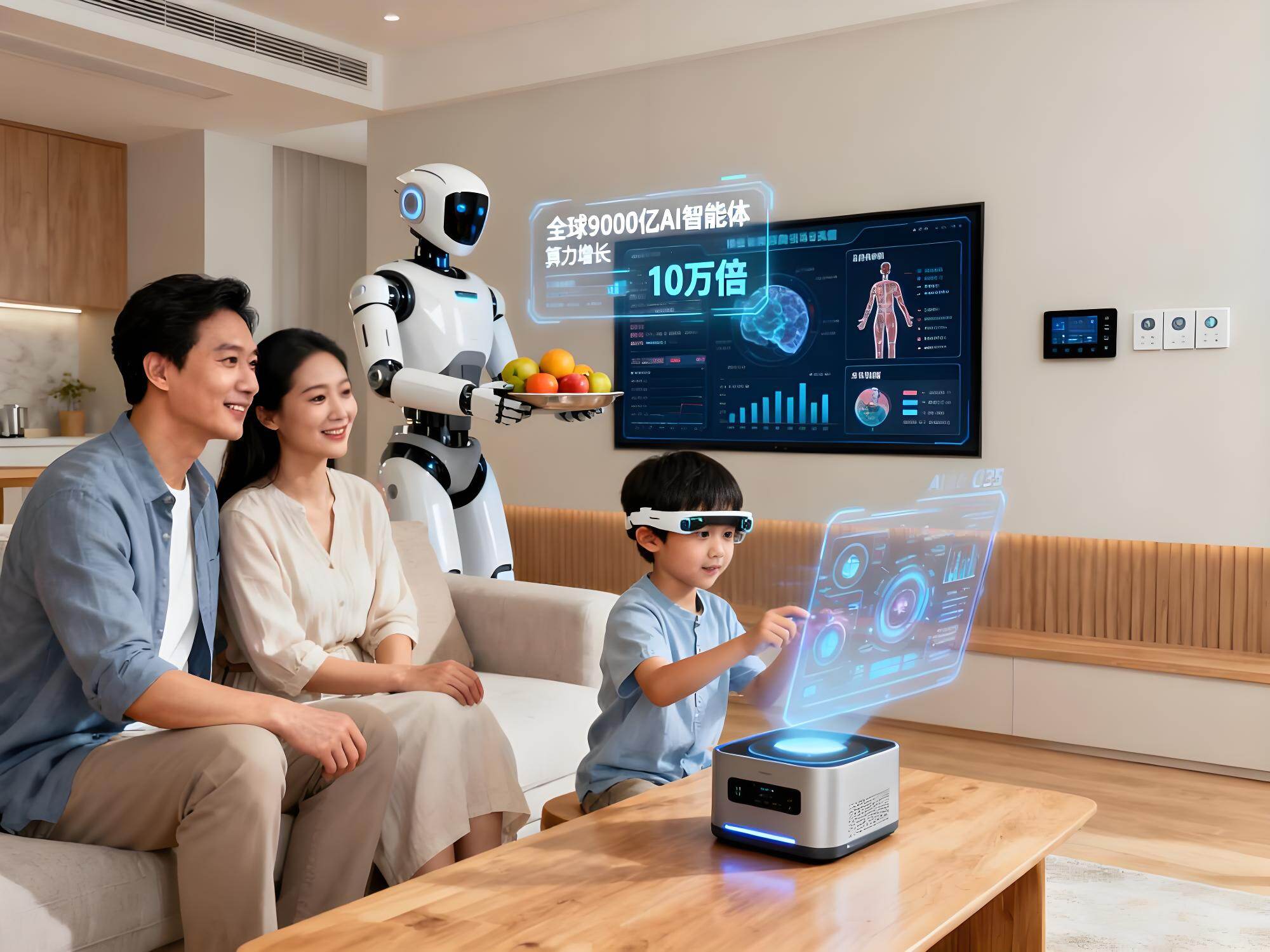

我们正站在一个历史性的节点上。技术的发展速度已经远远超出了许多人的想象,而未来的十年,可能是人类文明史上变化最为剧烈的十年。根据预测,到2035年,全球AI智能体数量将达到9000亿个,全社会算力总量将增长10万倍,AI存储需求增长500倍。人工智能将帮助预防超过80%的慢性病,超过90%的中国家庭将拥有智能机器人。人类将逐渐进入一个全新的“全息生活空间”时代。

这一切的背后,是人类对未知的不懈探索。从学会使用工具,到发明文字,从工业革命到信息时代,每一次文明的跃迁都源于人类不断突破认知与技术边界的能力。而现在,生成式人工智能正在以我们从未想象过的方式,重新定义未来的可能性。

在这样的背景下,我们更需要前瞻的视野,更需要依靠科技的愿景来指引前路。未来十年,有十大关键技术将深刻改变我们的生活、工作与社会结构。它们不仅将推动产业革命,更将重新定义“人类”与“智能”之间的关系。

一、AGI:通用人工智能的挑战与希望

AGI,即通用人工智能,被广泛认为是未来十年最具变革性的技术驱动力量。与目前擅长单一任务的AI不同,AGI的目标是实现类似人类的综合认知能力,包括理解、学习、推理和自主决策。

但要实现真正的AGI,仍有许多核心挑战需要克服。目前的AI系统大多依赖于大量标注数据和固定场景下的训练,缺乏对物理世界的真实感知与交互能力。因此,走向物理世界、实现与现实环境的持续互动,被普遍认为是AGI发展的必由之路。

只有当AI系统能够像人一样在复杂、多变的环境中持续学习与适应,AGI才有可能实现所谓的“奇点突破”。这不仅需要算法和模型的进步,更依赖于多学科的共同推进,包括神经科学、认知心理学、机器人学甚至哲学。

二、AI智能体:从工具到伙伴的演进

随着大模型技术的成熟,AI智能体正逐渐从被动的执行工具,转变为能够主动参与决策的合作伙伴。早期的AI多用于完成标准化、重复性的任务,比如语音识别、图像分类等。而现在的AI智能体已经可以在复杂环境中进行分析、判断甚至提出建议。

例如,在企业中,AI智能体可以帮助管理者进行市场预测、资源调配和风险管控;在医疗中,AI可以辅助医生进行诊断并推荐治疗方案;在家庭环境中,智能体能够协调各类物联网设备,为用户提供个性化服务。

这种转变,标志着AI正在从“辅助人类”走向“增强人类”,甚至在某些领域“替代人类”。其背后的驱动力,不仅来自于模型能力的提升,也来自于交互方式的改进与社会接受度的提高。

三、人机协同编程:开发模式的根本变革

软件开发方式正在经历一场静悄悄的革命。过去,编程几乎完全依赖于程序员逐行编写代码。而现在,AI已经能够根据自然语言描述生成代码框架、调试程序甚至优化算法。

这意味着,未来的软件开发将更加注重顶层设计、系统架构与创新思考,而繁琐、低层次的编码工作将逐渐交由AI完成。人类工程师的角色,将从“实现者”更多转向“规划者”和“监督者”。

这种人机协同的模式不仅大幅提高了开发效率,也降低了技术门槛。即使不具备深厚编程背景的人,也可以通过语言指令完成简单的应用开发。这将进一步推动数字化技术在更广泛群体中的普及。

四、多模态交互:从图形界面到五感融合

自图形用户界面(GUI)问世以来,人与机器的交互长期依赖于屏幕、键盘和鼠标。而现在,我们正在进入一个多模态交互的时代。用户可以通过语音、手势、眼神甚至触觉与数字世界进行互动。

这种交互方式的核心,是让技术更贴近人类的自然行为模式。我们不必再去学习复杂的操作逻辑,而是用最本能的方式——说话、指点、触摸——来控制设备、获取信息、完成任务。

未来的交互系统将进一步整合视觉、听觉、触觉、嗅觉等多重感官通道,提供深度沉浸的体验。例如,在全息通信中,用户不仅能看到对方的立体影像,还能感受到对方的动作和语气,甚至环境的气氛。这将极大增强远程协作、娱乐和教育等场景的真实感。

五、App的消亡与智能体驱动的服务节点

传统的手机App通常是一个独立的功能实体,用户需要主动打开、操作才能获得服务。而在智能体驱动的未来,App将逐渐转变为由AI调度的服务节点。

用户不再需要寻找功能,而是直接表达需求。比如,当你说“我想周末去爬山,需要准备什么?”,AI智能体会自动调用天气查询、路线推荐、装备购买等一系列服务,并为你整合成一个完整的方案。

这种变化背后,是大模型和智能体技术对服务模式的重新定义。服务的提供不再以产品为中心,而是以用户意图为中心。AI成为用户与数字世界之间的中介,负责理解、拆解和满足需求。

六、L4+自动驾驶:真正的“移动第三空间”

自动驾驶技术已经经历了多年积累,而未来十年或将迎来真正意义上的大规模落地。尤其是L4及以上级别自动驾驶技术的成熟,将重新定义“汽车”的概念。

未来的自动驾驶汽车不再仅仅是一种交通工具,更是一个可以办公、娱乐、休息的“移动第三空间”。在通勤途中,用户可以在车内进行视频会议、观看电影甚至小睡休息,而无需关注路况。

实现这一愿景的关键,在于世界模型的突破。自动驾驶系统需要能够像人类一样理解复杂交通场景、预测其他车辆与行人的行为,并做出安全高效的决策。这不仅需要强大的感知与计算能力,也依赖高精度地图、车路协同等配套技术的支持。

七、算力革命:10万倍增长背后的架构创新

到2035年,全球算力需求预计将增长10万倍。这样的增长速度是传统计算架构无法支持的。因此,计算领域正迎来一场从底层硬件到上层范式的全面革新。

在架构层面,非冯·诺依曼架构(如神经拟态计算、量子计算等)逐渐走向实用,大大提高了计算效率。在材料层面,碳纳米管、二维材料等新型半导体材料有望替代硅基芯片,突破物理极限。在工程层面,Chiplet、3D堆叠等先进封装技术提高了芯片的集成度与性能。

这场算力革命不仅是数量的扩张,更是质量的跃迁。新一代计算系统将更擅长处理AI最需要的并行计算、稀疏计算和内存计算任务,为更复杂AI应用提供动力。

八、AI存储:数据成为“新燃料”,范式彻底改变

数据被称作数字时代的“新石油”,而对于AI来说,数据更是训练的“燃料”。随着模型规模不断扩大、应用场景持续扩展,AI对存储容量、速度和可靠性的要求也在急剧提高。

预计到2035年,AI存储容量需求将增长500倍,占整体存储市场的70%以上。面对如此庞大的需求,传统存储架构已难以胜任。未来的AI存储系统必须具备极高吞吐量、极低延迟和极强扩展性。

更重要的是,存储范式本身正在发生改变。以AgenticAI为代表的智能存储系统,能够根据数据热度、价值和使用模式自动进行数据分级、迁移和优化,实现“存算一体”的高效管理。

九、智能体互联网:从90亿人到9000亿智能体的连接

目前的互联网主要服务于人类用户,全球约有90亿人接入网络。而未来,连接的主体将扩展到AI智能体。预计到2035年,全球智能体数量将达到9000亿个,是当前人口数量的100倍。

这些智能体包括但不限于智能手机助手、家庭机器人、企业管理系统、城市大脑节点等。它们将自主进行信息交换、协作决策与任务执行,形成一个庞大的“智能体互联网”。

这一转变要求通信网络在带宽、时延、可靠性和安全性方面实现全面升级。5G-A和6G技术将支持海量设备的高并发低延时连接,为智能体互联网奠定基础。

十、能源管理:AI如何优化每一焦耳的使用

AI的快速发展离不开能源的支持。大规模数据中心的耗电量已经相当于中等城市的规模,而未来算力增长万倍的同时,能源消耗也可能呈指数级上升。因此,能源已成为制约AI发展的核心要素。

到2035年,可再生能源发电量占比预计将超过50%,风能、太阳能逐渐替代化石能源。但可再生能源具有间歇性、波动性的特点,对电网的调度能力提出了更高要求。

AI正在成为能源系统的核心调度工具。通过实时预测发电量、用电负荷和电网状态,AI可以动态优化能源分配,实现“Token管理瓦特”的精细化管理。每一焦耳的能量都将被合理分配、高效利用。

生活与企业的根本变革

在生活领域,AI正推动健康管理从“被动治疗”转向“主动预防”。通过分析基因数据、生活习惯和实时生理指标,AI系统可以提前预测慢性病风险并提供干预建议。预计到2035年,超过80%的慢性病可以通过AI辅助实现早期预防。

同时,智能机器人将普及到90%以上的中国家庭。它们不仅是执行清扫、配送等任务的工具,更是提供陪伴、教育、娱乐服务的家庭伙伴。家庭场景将迎来由AR/VR、全息投影、物联网等技术支持的沉浸式体验升级。

在企业领域,AI正在通过“感知-分析-决策-行动”的自主系统重构价值创造方式。到2035年,人工智能应用率将超过85%,提升劳动生产率60%以上。由AIAgent驱动的自主决策组织能够实时响应市场变化、优化供应链、定制产品与服务,重塑生产范式。

结语:走向智能文明的新时代

未来十年的技术变革,将远超我们目前的想象。AGI、智能体、算力、能源等关键技术的突破,不仅会改变产业和经济结构,更将重新定义人类社会的运行方式。

然而,技术本身并不是目的。真正的挑战在于,我们能否以负责任的方式发展和使用这些技术,能否确保科技造福于全体人类,而不是加剧不平等和分歧。

每一次文明的跃迁,都源于人类对未知的探索。而这一次,我们探索的不仅是技术的前沿,更是人类与机器、智能与文明之间新型关系的可能性。唯有保持开放、审慎和包容的态度,我们才能顺利走向更加繁荣的智能文明时代。